2024寒ブリの季節:北海道から九州まで、旬の美味と魅力を徹底解説!

ブリはブリでも、寒い季節に獲れるブリは「寒ブリ」と呼ばれ、丸々としたフォルムで脂がたっぷりのった高級魚です。この記事では冬においしくなるブリの生態やレシピなどについてお話します。

ブリの不思議な旅:東シナ海から日本各地への回遊と出世魚の名前の変遷

ブリの産卵場所は東シナ海で、産まれたブリは日本海、太平洋を北上します。ブリは暖流系の回遊魚で、15~17℃あたりの海水を好みます。秋から初冬にかけて北海道の海水温が下がる10月に南下します。ブリは成長するにつれ名前が変わる「出世魚」です。成長の途中で捕獲されたものはブリとは呼ばず、ワカナゴ、イナダ、ワラサなどと呼ばれ、地方によって呼び名は違います。ただ、80㎝を超えると全国共通の呼び名「ブリ」となります。

速さと力で驚かせる海のアスリート:ブリの泳ぎ方と高速回遊の秘密

ブリは水深100mほどの沖合の中層~表層にかけて広範囲にイワシなどの餌を追いながら回遊しています。そのため泳ぐのがとても速く時速40キロを超え、その速さはマグロに次ぐと言われています。尾っぽの力は強靭で、一振りで10mほども進みます。またブリもマグロと一緒でエラを開閉するのではなく、口から海水を取り込んで呼吸をしています。カツオやカジキと同様、高速で泳ぐ回遊魚は口に入る海水をエラから放出して酸素を取り込むことで、強い推進力を得るのです。

ブリと寒ブリの違いを徹底比較:季節による肉質と旨味の変化

では「ブリ」と「寒ブリ」はどこが違うのでしょうか。春から夏にかけての一般のブリはハラスには脂がのっていますが、背の部分はそれほどでもありません。見た目もほっそりとしていて、スマート。体長の割には体重が軽いです。一方、冬の寒ブリは背中まで和牛のようにビッシリとサシが入り、肥えているのが特徴で、脂がのっているにもかかわらず身は締まって旨みもたっぷり。これは冷たい冬の海を長距離移動することで筋肉が鍛えられ、食欲が旺盛になるからです。

エサをたくさん食べてエネルギーを蓄えたブリは、10月頃になると北海道から日本海を通って九州まで南下します。この時期の立派なブリが「寒ブリ」となり、旬は北海道の10月ごろから九州に至る2月初旬までです。

氷見寒ブリの軌跡:北海道から富山湾へ

ブリの成長は1年で30cm、2年で50cm、3年で60cm、4年で70cmと言われています。4、5歳のブリは北海道の沖合で体長70~80㎝以上、丸々と太り、産卵のために日本海から南下を始めます。1月から2月にかけて、佐渡、能登半島付近を通過、能登半島の沿岸にぶつかったブリは富山湾に入り込み、湾内を回遊します。ちょうど捕獲しやすい能登半島東側の付け根に位置するのが富山県氷見市です。

氷見市で水揚げされる寒ブリは、古くから「ひみの寒ブリ」と呼ばれ、高値で取り引きされます。氷見寒ブリを名乗るには

①富山湾の定置網で獲られ

②氷見魚市場で競られたもので

③6kgを超えて身が太っている

という条件があります。

他にも日本海側各地にブリの名産地があります。1匹8キロ以上が条件という新潟県佐渡湾の「佐渡の寒ブリ」、7キロ以上が条件の石川県能登半島の「天然能登寒ぶり」、ブリしゃぶで知られる京都の伊根町、脂がのりきった状態で漁獲される長崎県壱岐、五島など、「我こそ寒ブリ日本一」の名乗りを上げている地域やブランドが日本海側各地にあります。

寒ブリの脂の健康効果:DHAとEPAがもたらす記憶力向上と心血管系の保護

寒ブリの脂はとても体に良いと言われます。 脂の成分の中には不飽和脂肪酸に分類されるドコサヘキサエンサン(DHA)と、エイコサペンタエン酸(EPA)が豊富です。

DHAとEPAの効果

DHAは人の記憶や学習をはじめ、中性脂肪、コレステロールの低下効果、さらにアトピーやアレルギーへの効果も認められるようになっています。

また、EPAは血管・血液の健康維持に重要です。主に以下の効果が認められています。

①血液をサラサラにする

②中性脂肪値を下げる

③血管年齢を若く保つ

④心臓病・脳梗塞を防ぐ

⑤動脈硬化を防ぐ

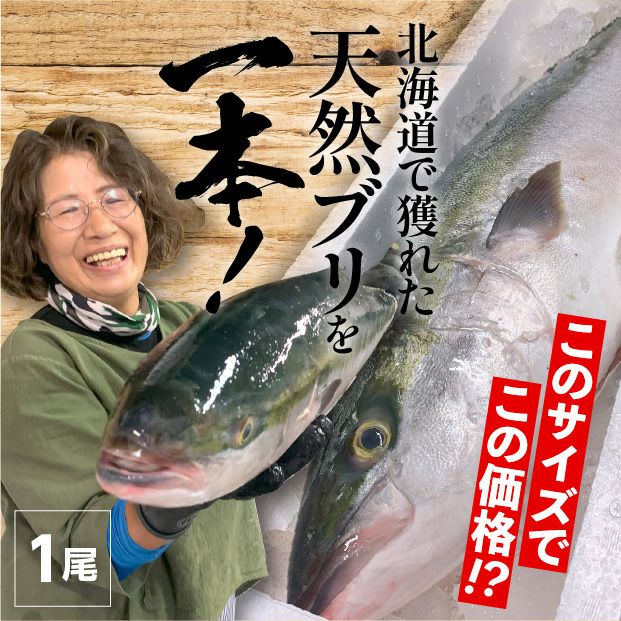

海に異変?北海道がブリの漁獲量日本一に

ここまで読むと、ブリにとって北海道は単なる折り返し地点のように思われますが、実は天然ブリの漁獲高日本一は北海道です。つい最近まではほとんど水揚げがなかったのですが、ここ数年で急増し、2020年以降は年間漁獲量で全国トップをひた走っています。羅臼や余市、函館、釧路など道内各地の港で水揚げされます。北海道におけるブリの漁獲は本州の旬より2カ月ほども早く9~10月です。10月の中旬ごろには海水温が15℃前後まで下がるので、それまでは北海道近海を回遊し、大きく丸々と成長するのです。

一方で、伝統的に「寒ブリ」で知られる富山県、新潟県では不漁が続いてます。海水温の上昇など、海の環境変化が影響しているとみられます。

北海道の新星:寒ブリの興隆と市場への影響

北海道産の冬のブリが市場に出るようになったのは2015年頃で、当時は鮭の定置網などに交じる程度でした。近年はブリの漁獲量が急増しており、鮭とともに秋冬の水揚げの主軸になりつつあります。また栄養豊かな北海道の海域はブリが捕食する餌も豊富で、今や寒ブリと言えば北海道と言っても過言ではありません。大手百貨店のバイヤーも「北海道のブリは氷見の寒ブリに引けを取らない」と評価するほどです。

天然の2倍:日本の養殖ブリと地域的特性

これまで触れてきたことは全て天然のブリのことで、実は養殖ブリは天然ブリの2倍以上流通しています。養殖のブリは一般的に出世することなく、生まれてから出荷されるまで、「ハマチ」と呼ばれることが多いようです。養殖は、流れ藻に寄り添って生活しているブリの稚魚「もじゃこ」を網で捕まえて育てます。約2年間養殖し、60センチほどに成長すると全国や海外に向けて出荷されます。ブリの養殖場は九州、四国地方に集中しています。理由は冬場でも高い海水温が必要で、これらの養殖場のある地域はブリの生育環境に適しているためです。

ブリの持続可能な漁獲:美味しさの代償と養殖とのバランス

ブリはおいしい、おいしいから高値が付く、高値が付くから漁師がたくさん獲る、たくさん獲るからいなくなる…、この悪循環でこれまで数々の魚が獲れなくなり、漁業は衰退してきました。ぜひ漁獲制限などを強化し、養殖と両立した中で、長くブリの味を楽しみたいものです。

さて、この後はブリの基本レシピをご紹介します。

お刺身(お造り)

説明するまでもありません。ブリの最高の食べ方はお刺身に限ります。脂がのった寒ブリはプリプリの食感と甘みがあり、刺身の中でも上級のおいしさです。水揚げしてから2、3日冷蔵状態で熟成したものが食べごろです。スーパーで購入する場合はすでにある程度日数が経っていますので、すぐに食べごろです。寒ブリのお刺身は脂がたっぷりで、醤油が付きにくいときがありますが、わさび醤油にすると醤油の付きがよくなります。

ブリしゃぶ

ブリはしゃぶしゃぶにするととてもおいしくいただける数少ない魚介類です。さっと湯通しすることで、驚くほど食感が変化し、香りが立ちます。京都の宮津がブリしゃぶの発祥と言われ、いまは全国に広まっています。出汁は昆布がいいですが、シジミやアサリなど、貝類の出汁がとてもよく合います。

ブリ大根

不思議と相性抜群のブリと大根。大根はとぎ汁で下茹でするのがおいしく作るコツです。大根は下茹でてから出汁に入れ、冷めるときに出汁や味が浸みこみます。ブリは長時間煮るのは禁物。パサパサになってしまいます。火が通ればOKです。一度冷まして、味を浸みこませ、食べる前に温め直すのが、おいしいブリ大根の食べ方です。

照り焼き(切り身、鰤かま)

塩焼きもおいしいですが、ブリの食感はやはり照り焼きに合います。ブリの下処理として、塩を振って20~30分おいて浮いてきた水分をキッチンペーパーで除いてください(水洗いは禁物)。余分な水分と臭みが取れます。味付けは基本的に醤油、酒、みりん、砂糖、生姜で、好みによりゴマ、唐辛子を加えてもいいでしょう。最初にブリを両面焼いて焼き目を付けてから、合わせた調味料を入れて焼きます。水分が抜けてたれにとろみが出たらOKです。

まとめ

さて、この記事では日本近海を北上、南下しながら出世するブリについて述べました。回遊する多くの魚は、遠く外国の海まで泳いでいきますが、ブリはあまり日本から離れず、古くから日本人に親しまれてきた魚です。

北海道産の天然ブリは、冷たい海で育ち、脂がたっぷりとのった極上の味わいを持っています。特に寒ブリは、厳しい冬の海を回遊しながら栄養を蓄え、引き締まった身と豊かな旨みが特徴です。刺身やブリしゃぶなど、さまざまな料理でその美味しさを堪能できる北海道産天然ブリを、ぜひご家庭で味わってみてください。